Ну, просто очень редкий меч…

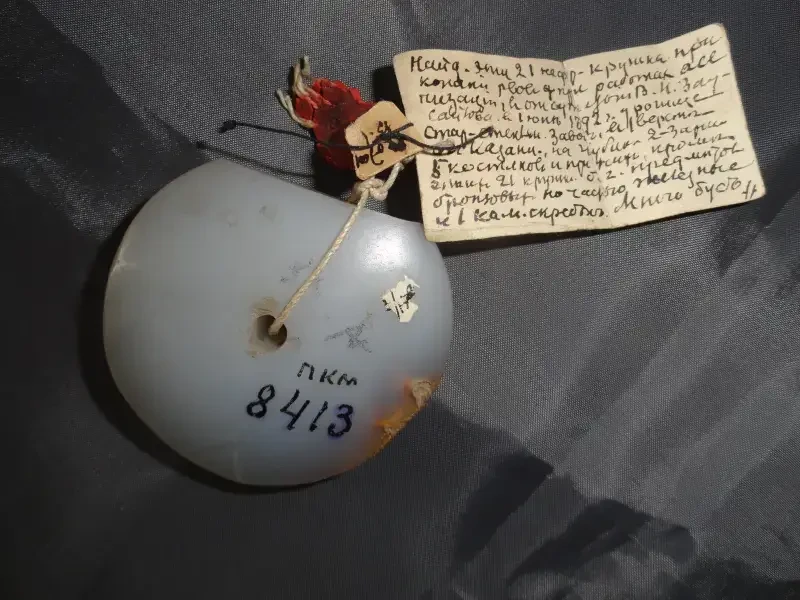

Каменное навершие вместе с креплением к рукоятке сакрматского меча. Краеведческий музей города Железноводска. Фотография автора

Враг сказал: «погонюсь, настигну, разделю добычу; насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя».

Исход, 15:9

История оружия. Начну с того, насколько прихотлива судьба человека и пути его на дороге познания, и какими странными зигзагами он движется, чтобы узнать нечто новое и ему неизвестное. А было так, что еще в 1968 году, когда я впервые оказался за границей СССР в солнечной Болгарии, то в числе множества культурных мероприятий этой поездки в составе туристической группы было и посещение музея археологии в городе Варна. Не того, конечно, желала вся наша группа – ей куда больше подошел бы визит на рынок шмотья, куда, кстати, на следующий же день как раз и сбежала моя мама с двумя подругами и нашей девушкой-гидом Иванкой, оставив меня одного (к моей превеликой радости) на пляже.

Но по музею мы все-таки походили. Посмотрели на разные собранные там древние древности и черепки, «оценили» золотой варненский клад, и на этом все и закончилось. Мне в то время было 14 лет, так что археология меня заинтересовала куда меньше, чем миноносец «Дерзкий» в парке военно-морского музея в той же Варне. Но я обратил внимание на навершие одного из выставленных там проржавевших мечей. Оно было дисковидное, большое и светло-серое с блестящей, хорошо отшлифованной поверхностью. А удивило оно меня тем, что было очень уж большим. Наверное, находись оно на месте перекрестия, я бы особенно не удивился. Это соответствовало бы моим тогдашним представлениям о конструкции древних мечей. Однако это был «набалдашник», и вот именно это-то и показалось мне странным.

Навершие сарматского меча. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

А потом точно такой же диск я увидел в Пензенском краеведческом музее на груди у скелета из реконструкции древнего мордовского погребения. Там было написано, что… «украшение». Впоследствии «гроб» этот стеклянный в музее демонтировали, а находившиеся в нем предметы попали в запасный фонд.

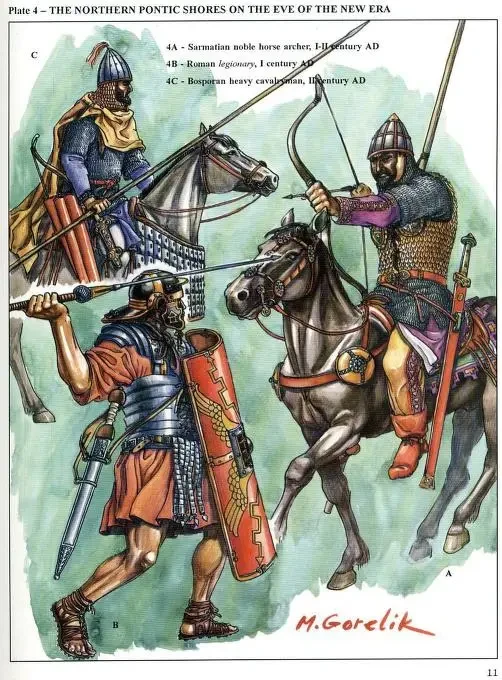

Воин-сармат (справа) и его противники (вверху и слева внизу). Иллюстрация М. Горелика из его книги «Warriors of Eurasia», опубликованной в Англии издательством «Montvert»

И вот прошли годы, и вышло так, что я оказался в гостях у нашего известного историка и реконструктора Михаила Горелика, и он показал мне реплику своего сарматского меча. Рукоятку его, лишенную всякого перекрестия, венчал диск из материала, напоминавшего бутылочное стекло, о чем я ему и сказал, а он мне ответил, что не было у него под руками халцедона, чтобы сделать точно такой же диск из камня. Тут я ему рассказал про диск из Варны, а он показал мне книгу, кажется, автора Смирнова, еще 1961 года издания, где были приведены черно-белые изображения сарматского оружия, в том числе и с характерного вида дисковыми каменными навершиями. Ведь сарматы — это не одно же племя, там было несколько племенных объединений, которых так называли, и вполне возможно, что навершия рукояток мечей у них были разными: у кого-то кольцевидное, у кого-то в форме бруска, а какие-то «сарматы» имели мечи с каменными дисковидными навершиями, — рассказал мне он тогда.

Конское снаряжение сарматов из бронзы. Железноводский краеведческий музей. Фотография автора

Вернувшись в Пензу, я первым делом пошел в наш краеведческий музей и попросил показать мне имеющийся у них диск, и — о да, это был точно такой же диск, как и на рукоятке меча в Варне. То есть какие-то древние мордвы разрыли сарматское погребение и нашли там этот диск. Он им понравился, и стала какая-то мордовка носить его на шее, пока не умерла, а потом и не попала в наш пензенский музейный «саркофаг».

Конское снаряжение сарматов из железа. Железноводский краеведческий музей. Фотография автора

Железные стремена. Железноводский краеведческий музей. Фотография автора

А теперь немного о том, почему у сарматов были длинные мечи. Дело в том, что в отличие от скифов, предпочитавших скоростную стрельбу из луков накоротке и, соответственно, рукопашную на коротких акинаках, сарматы стреляли по противнику издали. Луки у них были более мощные, стрелы тяжелые, а наконечники в разные эпохи различались, но в целом были и больше, и тяжелее, чем у скифов. Так, бронзовые втульчатые наконечники, походившие на скифские, использовались раннесарматской (прохоровской) культурой. Но они имели уже три лопасти с острыми зубцами, которые делали их абсолютно неизвлекаемыми и вызывали сильное кровотечение при попадании.

Имелись наконечники треугольной формы, вытянутые треугольные, а также ромбовидные и листовидные наконечники. Со II в. до н. э. сарматы использовали уже железные черешковые трёхлопастные наконечники с зубцами, препятствовавшими извлечению из раны. Причём просуществовали они на юге Восточной Европы вплоть до IV в. н. э., то есть до самого конца сарматского господства в степях Восточной Европы. Ну а сам сарматский лук, в отличие от скифского, получил костяные накладки, которые повысили его силу и упругость, а кроме того, он имел еще и большую длину, доходящую до 120 сантиметров (скифский лук — 50-70 сантиметров).

Сарматский меч с навершием из халцедона. Железноводский краеведческий музей. Фотография автора, сделанная через стекло…

Также и копья у них были длиннее и тяжелее, о чем неоднократно упоминали древние авторы. То есть, расстреляв противника издалека, сарматы наносили по нему удар своими длинными копьями в конном строю, а затем тех, кто еще оставался на ногах, рубили своими длинными мечами. Длина мечей достигала 100-110 см, форма клинка была линзовидной с плавным сужением к острию. Массивное навершие в форме каменного диска играло роль противовеса клинка и вдобавок, как рукоятка у поздней шашки, создавало упор для руки.

А вот никакого перекрестия сарматские мечи не имели. Ведь оно появилось лишь тогда, когда потребовалось защитить руку воина от удара о щит противника и вражеский клинок в условиях прямого противоборства. В случае же с сарматами такого противоборства просто не было: все их противники вооружались короткими мечами. Поэтому бой с ними происходил так: сарматы рубили пехотинцев и всадников, растерявших с ними в бою своих лошадей, нанося при этом удары сверху вниз…

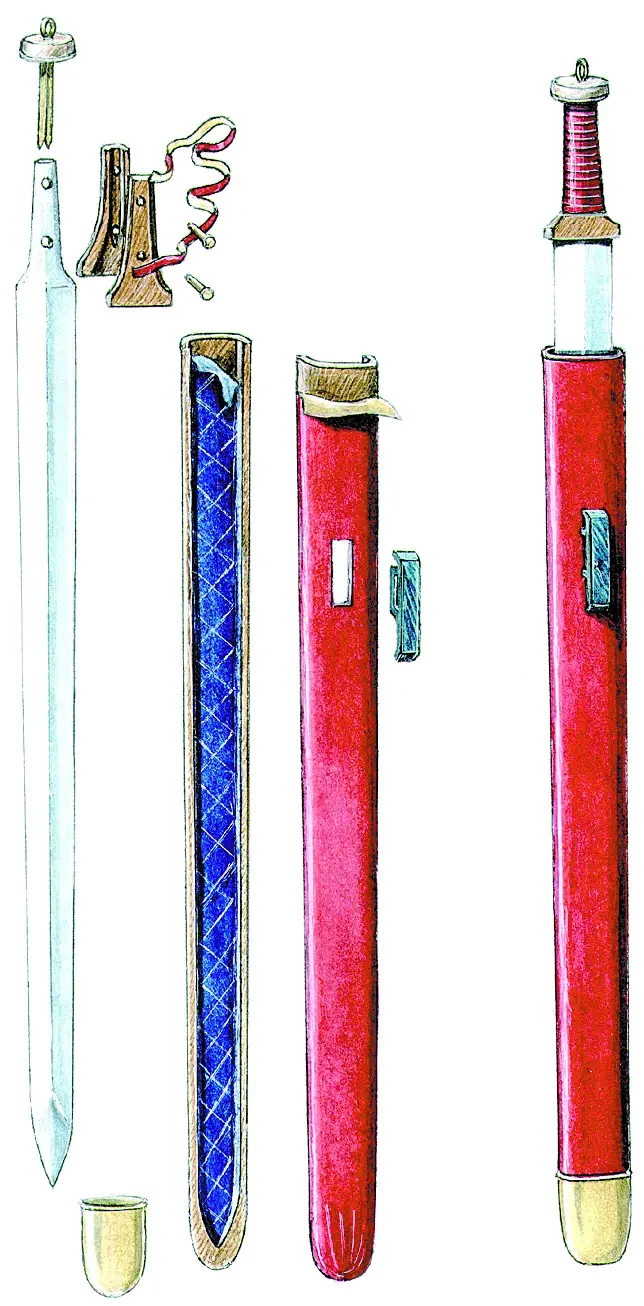

Тот же меч сфотографированный целиком. Длина клинка 70 см, длина рукоятки 10 см. Диаметр диска из халцедона 6 см. Фотография автора

А дальше вышло так, что в начале сентября мне пришлось поехать на отдых в город Железноводск, и вот там, в местном краеведческом музее, мне сразу же бросился в глаза поистине уникальный экспонат – целый, хотя и насквозь проржавевший, сарматский меч с сохранившимся на нем дисковидным каменным навершием из халцедона.

Очень интересное было крепление диска из халцедона. Его просто прибивали к рукоятке при помощи двух бронзовых «усов», которые охватывали при этом плоский железный черенок клинка…

А здесь видна полукруглая головка бусины, «усы» которой, подобно ножке гриба, входили в отверстие в каменном диске, в то время как она сама закрывала это отверстие… Железноводский краеведческий музей. Фотография автора

Директор музея по моей просьбе достала его из витрины, так что я наконец-то смог самым тщательным образом сфотографировать это очень древнее оружие наших далеких предков, ставшее одним из наиболее ранних предшественников рыцарских мечей уже средневековой эпохи. В общем-то, получается, что мне стоило заболеть, а потом поехать лечиться только лишь ради того, чтобы подержаться за этот совершенно уникальный и достаточно неплохо сохранившийся образец этого оружия! А не случись всего этого, я бы так никогда и не узнал, что точная копия «меча из Варны» хранится здесь, у нас, в маленьком краеведческом музее города-курорта Железноводска!

Были у сарматов и такие мечи: в частности, экспозицию Государственного исторического музея Южного Урала украшает длинный (97,3 см) железный меч эпохи сарматов. Датируется IV до н. э. Фотография А. Шапиро

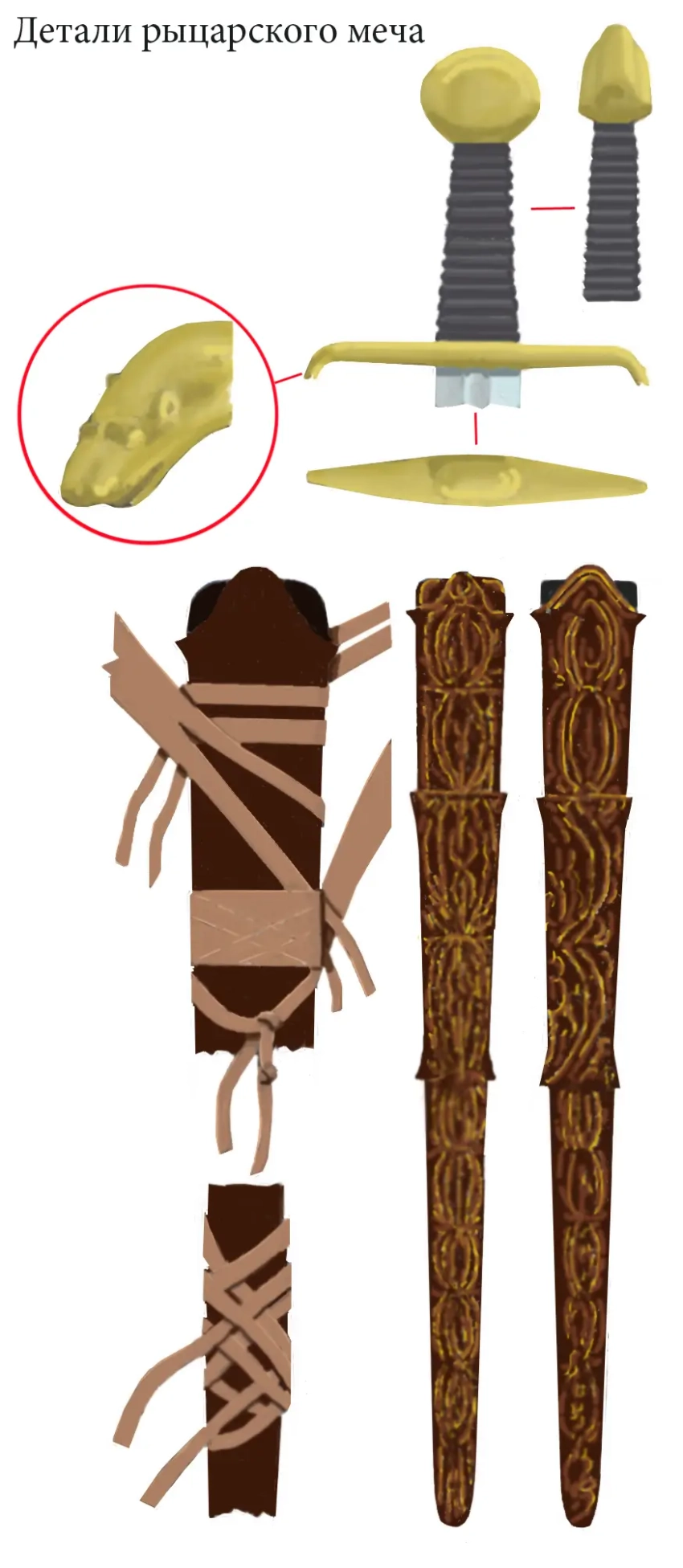

Перед нами реконструкция меча сарматов с каменным диском-навершием, сделанная А. Шепсом. Обратите внимание, что деревянные ножны меча обтягивались красной кожей, причем скоба для его ношения на ремне располагалась на их внешней стороне, причем была тоже каменной и вырезалась (несмотря на свою сложную форму!) из нефрита!

Еще одна реконструкция А. Шепса, приведенная здесь для сравнения, – рыцарский меч XIII века.

P.S. Автор и администрация сайта выражают благодарность директору Железноводского краеведческого музея Чухно Александре Сергеевне за помощь в подготовке данного материала.

- Вячеслав Шпаковский

Обсудим?

Смотрите также: