Как в СССР появились маршалы

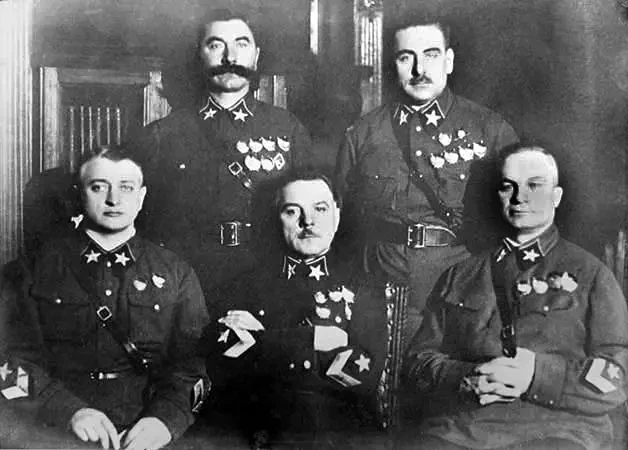

Первые пять Маршалов Советского Союза (слева направо): Тухачевский, Ворошилов, Егоров (сидят), Будённый и Блюхер (стоят)

Из истории воинских званий

Воинское звание определяет служебно-правовое положение или статус (права, обязанности) военнослужащего по отношению к другим военнослужащим. Воинские звания присваиваются военнослужащим в соответствии с их служебным положением, военной или специальной подготовкой, выслугой лет, принадлежностью к виду вооруженных сил, роду войск и заслугам.

В русской армии знаками различия военнослужащих в различные периоды времени были: холодное оружие, шарфы, шитье на мундирах, погоны, горжеты, эполеты, шевроны и петлицы.

Первоначально понятия воинского звания не было — воинов называли (отсюда и термин «звание») только по занимаемой ими должности, название которой было производным от количества «воев», которые были под началом командира. Однако постепенно военачальники стали выполнять не только свои прямые функции, но и становились руководителями военной администрации, решая широкий круг задач.

В древнерусских дружинах были отроки, младшие дружинники, старшие дружинники (гриди), десятники, сотники, тысяцкие (тысячники, аналог полковника), темники (от русского слова «тьма» — 10 тыс., аналог генерала). Звание сотник в неизменном виде сохранилось вплоть до первых десятилетий XX столетия.

Впервые на Руси воинские звания появились в середине XVI века в стрелецком войске. Стоит отметить, что до воцарения Романовых в Русском государстве стрелецкое войско состояло из стрелецких сотен; ни стрелецких, ни казачьих полков не существовало. Слово «полк» обозначало не армейское подразделение, а группировку часто разнородных сил, предназначенную для решения определенной тактической задачи. К примеру, засадный полк, сторожевой полк, большой полк, осадный полк и т. д.

Соответственно, в русском войске не было подразделений крупнее сотни, а наёмники сводились в «иноземные роты», по численности равные сотням. Введение системы полков иноземного строя в XVII веке привело к появлению новых воинских званий, частично аналогичных общеевропейским. Этот процесс завершился с принятием в 1647 году первого русского Воинского Устава.

В правление царя Михаила Федоровича стрелецкие сотни были сведены в стрелецкие приказы, по пять сотен в каждом. Приказом командовал голова; кроме того, сотни стали делить на полусотни. В результате в стрелецком войске появились новые звания.

При царе Алексее Михайловиче стрелецкие приказы преобразуются в полки, при этом их численность была увеличена до десяти сотен. Впервые появилось звание «полковник», а увеличение численности соединений привело к появлению звания «полуголовы» или «полуполковника». В полках иноземного строя была своя иерархия званий. В Воинском Уставе 1647 г. была впервые законодательно закреплена система воинских званий, военнослужащие были разделены на категории — рядовые и урядники («нижние», «средние» и «высокие урядники»).

В 1680 году царь Федор Алексеевич издал Указ о чинах воинских, который провёл унификацию воинских званий: теперь стрельцы под страхом наказания именовались по чинам иноземного строя. Было закреплено новое звание из категории младших урядников (унтер-офицерское) — подпрапорщик.

В 1698 г. был издан новый Устав, его автором являлся австрийский генерал на русской службе А. А. Вейде. Впервые было введено звание бригадира, так как появилось бригадное построение корпусов и дивизий, также введены специфические генеральские звания по родам войск.

Царь Петр I окончательно ввел единую систему воинских званий западноевропейского типа в армейском Уставе 1716 года и морском Уставе от 1720, которые были оформлены Табелем о рангах в 1722 году. Во время правления других императоров некоторые звания были отменены, как устаревшие.

Царь Петр Алексеевич ввел в 1695 году для главнокомандующего чин генералиссимуса, затем в 1699 году заменил его на чин генерал-фельдмаршала, который, по его мнению, «есть командующий главный генерал в войске. Его ордер и повеления должны все почитать, понеже вся армия от государя своего ему вручена». В России в период до 1917 г. было несколько десятков фельдмаршалов.

Подобное звание существовало и существует во многих странах в нескольких вариантах: маршал, фельдмаршал и генерал-фельдмаршал. Первоначально слово «маршал» обозначало не военного предводителя, а высокую придворную должность (её истоком была должность конюха, охранника лошадей, фр. Maréchal — «кузнец подков»).

Впервые в качестве обозначения высокого воинского чина оно было употреблено в Тевтонском рыцарском ордене. Это был кавалерийский командир. Само слово «фельдмаршал» происходит от немецкого «Feldmarschall», образованного от «Feld» (поле) и «Marschall» (маршал). Знаком различия маршала во многих армиях стал торжественно вручаемый символический стержень, украшенный символикой государства — маршальский жезл.

Советский период

После Октябрьской революции 1917 года и создания Советской России все старые чины и звания были отменены. Командиры в армии и на флоте различались только по занимаемым должностям: в армии — командир взвода, роты, батальона, полка, дивизии корпуса, армии, фронта, во флоте — командир корабля, отряда, бригады кораблей и т. д.

В 1924 году было введено единое для всех военнослужащих звание — красный воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии, сокращенно — красноармеец (краснофлотец). Командиров от рядовых бойцов отличали сначала красными бантиками, повязками, затем — треугольниками, квадратиками, прямоугольниками и ромбиками.

Проблема была в том, что командирский состав состоял не только из командиров батальонов, полков, дивизий, корпусов и армий. Многие сокращения в обращении были весьма сложными и даже смешными. Если начальника штаба армии называли начштарм, то начальника оперативного отдела армии стали называть — начоперодштарм, заместителя командующего по морским делам — замкомпоморде и т. д.

В итоге в СССР стали возвращаться к прежней системе. В сущности, Сталин стал восстанавливать те элементы государственной системы, которые себя хорошо показали в царский период. К примеру, классическая система образования, армейская система.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 года были восстановлены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота, и введены следующие звания: «старшина», «лейтенант», «капитан», «майор», «полковник». Знакам различия определили место на петлицах. Сержантам и старшинам повесили треугольники. Лейтенантам дали кубики. Старшим офицерам — прямоугольники. В просторечье их называли шпалами.

Военнослужащие, находившиеся на руководящей работе в Красной Армии, стали делиться на командный и начальствующий состав. Старший командный состав начинался с капитана. Ему дали одну шпалу. Майору — две шпалы. Полковник получил три шпалы. 1 сентября 1939 года ввели новое воинское звание — подполковник. Получил он три шпалы. Соответственно, полковник добавил к своим трём шпалам ещё одну.

Правда, генералов ещё не вернули. Ведь их недавно били на фронтах Гражданской войны. Сохранились комбриги, комдивы, комкоры, командармы 2-го и 1-го ранга. Комбриг получил один ромб, комдив — два ромба, комкор — три ромба. Командарм 2 ранга — четыре ромба, командарм 1 ранга — четыре ромба и звезду. Такая система существовала до 1940 года, когда были восстановлены генеральские и адмиральские звания, но без погон.

Погоны были восстановлены в 1943 году. Сама жизнь заставила это сделать, так как с погонами звание различить гораздо легче, чем с петлицами. Это имело определенное значение в боевой обстановке.

Маршальская звезда большого типа

Маршал Советского Союза

Также Постановлением от 22 сентября 1935 г. было введено звание «Маршал Советского Союза». До 26 июня 1945 являлось высшим, затем предшествующим званию Генералиссимус Советского Союза. Маршалов отличала большая золотая звезда на шинельных петлицах.

Первое присвоение звания Маршала Советского Союза состоялось 21 ноября 1935 года, когда высшего персонального военного звания были удостоены главные руководители и полководцы Красной Армии — народный комиссар обороны СССР К. Е. Ворошилов, начальник Генерального штаба РККА А. И. Егоров, заместитель наркома обороны СССР М. Н. Тухачевский, командующий Особой Краснознаменной Дальневосточной армией В. К. Блюхер и инспектор кавалерии РККА С. М. Будённый.

До Великой Отечественной войны звание маршала получили также: С. К. Тимошенко, Г. И. Кулик и Б. М. Шапошников. К этому времени трое из пяти первых маршалов были расстреляны (Егоров, Тухачевский и Блюхер).

В период Великой Отечественной войны первым это звание получил в январе 1943 г. Георгий Жуков. Вторым в феврале 1943 г. стал начальник Генштаба Александр Василевский. 6 марта 1943 года звание маршала было присвоено Иосифу Сталину «по занимаемой должности» народного комиссара обороны и Верховного Главнокомандующего.

В 1944 году звание маршала получили командующие основными фронтами: Иван Конев, Леонид Говоров, Константин Рокоссовский, Родион Малиновский, Фёдор Толбухин и Кирилл Мерецков.

В дальнейшем звание Маршала Советского Союза присваивается преимущественно высшим чинам министерства обороны и организации Варшавского договора, командующим родами войск. Последним маршалом СССР стал предпоследний министр обороны СССР Дмитрий Язов (1990 год).

За всю историю звание Маршала Советского Союза было присвоено 41 раз. 36 раз это были профессиональные военные, 5 раз — политические деятели: Сталин, Берия, Булганин, Брежнев и Устинов.

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин и заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков на трибуне Мавзолея во время проведения Парада Победы. 24 июня 1945 г.

- Александр Самсонов

- https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/

Обсудим?

Смотрите также: